印刷品在完成基本的「印刷」步驟後,往往需要額外的「後加工」來提升視覺效果與質感。這些加工方式不僅影響美觀,還能強化品牌形象,甚至影響顧客是否記得你。

那麼常聽到的 燙金、局部光、壓凸、打凹、上霧膜、異材質加工 究竟差異在哪裡?什麼時候該用哪一種?讓我們一次說清楚。

什麼是「印刷後加工」

印刷後加工(Post-press Finishing)就是在完成平面印刷後,額外加上的效果或處理。這些處理可以:

- 提升觸感與層次感

- 增加視覺亮點,吸引目光

- 保護印刷品延長壽命

- 讓設計更符合品牌調性

比方說:同樣是一張名片,如果只是單純四色印刷,可能顯得普通;但加上一點燙金 LOGO,立刻就有高級、專業的氛圍。

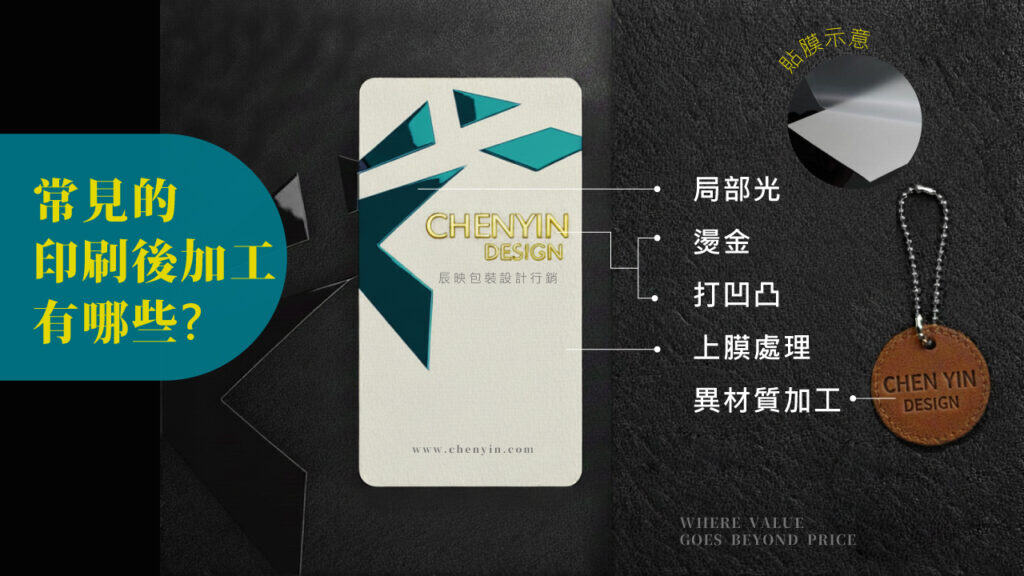

常見的印刷後加工方式解析

1. 燙金 / 燙銀(Hot Stamping)

- 效果:利用高溫與金屬箔壓在紙張表面,呈現金屬光澤。

- 適合:名片、邀請卡、包裝盒、LOGO位置。

- 特色:強調高貴、奢華感。

- 案例比喻:就像禮物盒上的金色緞帶,一眼就知道「這很特別」。

2. 局部光(Spot UV)

- 效果:在特定區域加上一層亮光油,看起來光澤閃亮,與霧面背景形成對比。

- 適合:品牌標誌、產品名稱、強調重點文字。

- 特色:層次感明顯,常見於精品 DM、封面。

- 案例比喻:像是黑色西裝配上閃亮胸針,低調中帶點亮眼。

3. 打凸 / 打凹(Emboss / Deboss)

- 效果:打凸是把文字或圖案從紙張上凸顯出來,打凹則是壓進去。

- 適合:LOGO、品牌標語、禮盒包裝。

- 特色:觸感明顯,讓人用手指就能「感受到設計」。

- 案例比喻:像古典書籍的壓紋封面,拿在手上立刻感覺更有質感。

4. 上膜處理(霧膜 / 亮膜 / 絲絨膜)

- 效果:在整張紙上加一層薄膜,常見有亮膜(鮮豔)、霧膜(沈穩)、絲絨膜(觸感細緻)。

- 適合:名片、書籍封面、產品型錄。

- 特色:保護紙張耐用,同時營造不同氛圍。

- 案例比喻:霧膜像磨砂玻璃的優雅,亮膜像手機螢幕的閃亮,絲絨膜則像高級布料的觸感。

5. 異材質加工(貼布料、金屬、透明片)

- 效果:結合紙張以外的材料,提升獨特性。

- 適合:限量產品、品牌形象冊、藝術設計。

- 特色:突破傳統印刷,讓產品更有收藏價值。

- 案例比喻:像包裝盒上加一塊皮革標籤,不僅看得見,更摸得到品牌質感。

怎麼挑選適合的加工方式?

- 看品牌定位:高端精品 → 燙金、壓凸;科技公司 → 局部光、亮膜。

- 看預算:燙金、壓凸成本較高;上膜是基礎且經濟實惠。

- 看使用場合:名片 → 局部光+霧膜;婚禮邀請卡 → 燙金+打凸;DM → 上亮膜讓顏色更鮮豔。

- 看保存需求:需要耐用、防髒的 → 建議上膜處理。

設計與加工搭配的重要性

很多人會遇到「明明設計很美,但實品卻差強人意」的狀況,原因往往出在後加工沒搭配好。例如:

- 全部都亮光處理,結果太俗氣;

- 過度使用燙金,反而搶走主視覺;

- 缺乏觸感加工,拿在手上質感不足。

專業建議:設計前就要思考「印刷+加工」的整體表現,而不是印刷完才臨時加效果。

總結

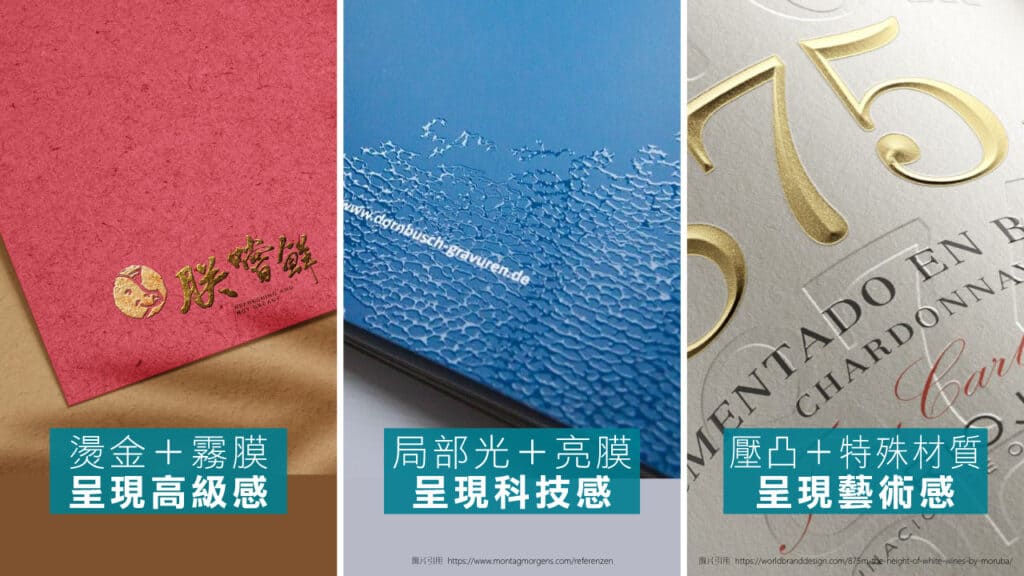

印刷後加工就像服裝的「配件」,能讓成品從 70 分提升到 95 分。

- 想要高級感 → 燙金+霧膜

- 想要科技感 → 局部光+亮膜

- 想要藝術感 → 打凹/凸+特殊材質

延伸閱讀:印刷品常見材質